目次

自動車業界では、カーボンフットプリント(CFP)を正確に評価し、環境負荷を低減することが求められています。そのため、日本自動車工業会(JAMA)のLCAガイドラインでは、ライフサイクル全体を考慮した算定方法が導入されており、特に「素材製造段階」と「システムバウンダリー」の設定が重要な役割を果たします。

素材製造段階では、鉄鋼、アルミニウム、銅、樹脂など主要な材料のCO2排出量を精緻に評価し、ライフサイクル全体の環境影響を明確化しています。一方、システムバウンダリーは、評価対象となる製品の範囲を定義し、算定の正確性を高めるために不可欠です。本記事では、JAMA法に基づくCFP算定方法を詳しく解説し、自動車産業の持続可能な発展に向けた取り組みを紹介します。

自動車業界のカーボンフットプリント(CFP)算定方法:JAMAの取り組み

自動車業界において、環境負荷の低減は重要な課題であるCFPの算定はその実現に向けた重要な取り組みの一つです。JAMAは、自動車のライフサイクル全体における温室効果ガス(GHG)排出量を正確に評価するため、国際基準と整合性のあるCFP算定方法を提唱しています。この手法は、業界全体の持続可能な成長を支援することを目的としています。

自動車業界は、膨大な部品点数と多様なサプライヤーが関与する複雑なサプライチェーンを持っています。そのため、サプライチェーン全体におけるCFPの「見える化」を実現するには、統一されたルールに基づくCFP算定が不可欠です。

その具体的な手法として、JAMAが策定した「自動車製品のカーボンフットプリントガイドライン 2024年版」に基づくCFP算定(JAMA法)を企業がCFP算定に着手するための第一歩としてご紹介します。

CFPの算定ステップ

CFPの算定は、ライフサイクルアセスメント(LCA)を基にしています。LCAでは、製品のライフサイクル全体(原材料調達、製造、使用、廃棄)におけるGHG排出量を評価します。具体的には、各プロセスの活動量(例:エネルギー消費量や材料使用量)とそれに対応する排出係数を掛け合わせてGHG排出量を計算し、全プロセスの排出量を合計します。

このプロセスにより、製品の全ライフサイクルにおける環境影響を包括的に把握できます。

現在のCFP算定における課題

現在、CFPの算定にはさまざまな課題が存在します。業界内では複数の算定方法が併存しており、統一された基準がないため、データの一貫性を確保することが難しい状況です。また、CFPを正確に算定するためには高度な専門知識が求められ、企業にとって大きな負担となっています。特に中小企業にとっては、算定の導入ハードルが高いことが課題となっています。

さらに、現行の算定方法には解釈の幅があり、企業ごとに異なる算定結果が出る可能性があるため、業界全体での比較や評価が困難です。加えて、企業や算定方法ごとに前提条件が異なると、同じ製品のCFPを算定しても結果に差が生じ、適切な比較ができなくなってしまいます。

こうした課題を解決し、CFPの見える化を推進するためには、統一されたルールに基づく算定方法の確立が求められています。

JAMA法の導入・普及に期待されること

JAMA法の導入と普及により、様々なメリットが期待されます。まず、すべてのサプライヤーが統一されたルールを適用することで、業界全体で一貫性のあるCFP算定が可能となります。これにより、データの比較が容易になり、サプライチェーン全体の透明性が向上します。

また、企業は小さな負担でCFP算定を開始できるため、スモールスタートが可能です。初期の負担を抑えながら、自社の実態に即した形で算定手法を精緻化し、より正確な評価へと発展させることができます。

さらに、この仕組みを通じて、消費者を含むさまざまなステークホルダーが正しく評価できる環境が整い、カーボンフットプリントの適切な活用が促進されます。そして、業界全体が協調して取り組むことで、JAMA法をよりよい仕組みへと発展させ、持続可能な成長を支える枠組みを構築することが期待されます。

国際基準との整合性

JAMAのCFP算定方法は、ISO 14067:2018やGHG Protocolなどの国際基準と整合しています。これにより、業界全体で一貫した評価基準を提供し、グローバルな環境問題に対応することが可能です。

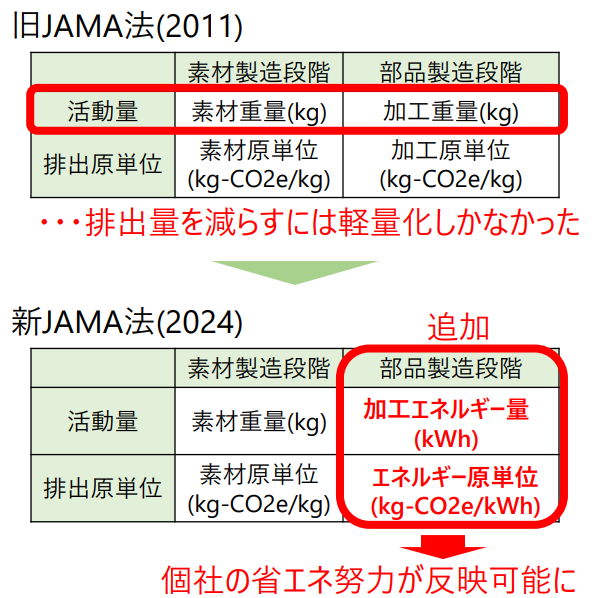

旧JAMA法(2011)と新JAMA法(2024)の違い

JAMAのLCAガイドラインは、自動車の環境負荷をより正確に評価するために、改定が行われています。まず、主要材料(鉄鋼、アルミニウム、銅、樹脂)について、システム境界からCO2感度が高い材料の上流工程を考慮し、原単位を設定しています。

これらは最新の文献調査に基づいて設定されており、材料の製造段階での環境影響がより正確に評価できるようになりました。これにより、個社の省エネ努力が反映可能になりました。

引用:JAPIA会員様向け JAMA CFP算定方法(JAMA法)説明会

また、モデル車の材料CO2及び重量が1%以上の材料種類を考慮し、CO2感度が高い材料成型品の上流側から下流加工程までを考慮できるようにしています。これにより、車両全体の環境負荷をより包括的に評価することが可能になりました。

さらに、公開DB(Greet)を活用し、電池材料や部品製造のエネルギー影響を切り分け、原単位を設定しています。これにより、最新のデータに基づいた正確な評価が可能になりました。

これらの改定は、カーボンニュートラルに向けた材料技術の進化を背景に、LCAの改定が行われています。これにより、自動車産業が持続可能な未来に向けて進むための基盤が整備されています。JAMAの取り組みは、自動車産業が持続可能な発展を続ける上で重要な役割を果たしています。

データ収集と分析

JAMAのCFP算定方法では、まず直近の1年間のデータを収集し、分析します。ただし、製品が生産開始または終了した場合、その期間を考慮してデータを調整します。また、地域差を考慮し、複数地点のデータを累計して50%以上をカバーすることが求められます。これにより、異なる地域での製造や使用状況に応じた正確な評価が可能になります。

技術面では、最新の製造技術や同等の妥当性が得られる技術を使用することが推奨されています。これにより、技術革新による環境負荷の削減効果を適切に評価できます。

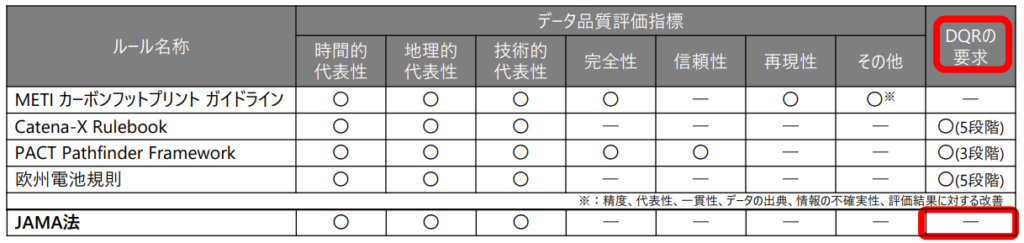

データ品質の考え方

データ品質に関わるルールと品質評価指標には以下があります。

引用:JAPIA会員様向け JAMA CFP算定方法(JAMA法)説明会

多くの場合、IMDS等でBOM(構成する素材や部品の材料と使用量)が管理されています。少なくとも、重量ベースではもともと「活動量」の信頼性は高く、先行ルールでは「排出原単位」の一次データ化を前提に定量評価(DQR)する文脈が多いです。

そのため、排出原単位の一次データ化がこれからという状況の今、DQRで評価する意味は薄いとし、JAMAの見解としては、DQRは時期尚早で、まずはCO2を減らすことに注力することを推奨しています。

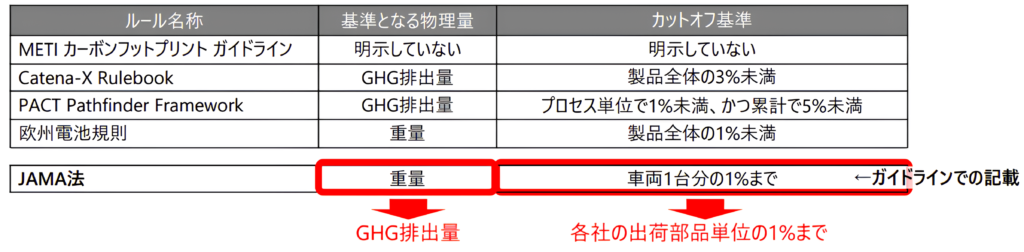

カットオフ/配分の考え方

カットオフの考え方はカットオフ基準をJAMA法では重量を基準とし、車両1台分の1%までとしています。

引用:JAPIA会員様向け JAMA CFP算定方法(JAMA法)説明会

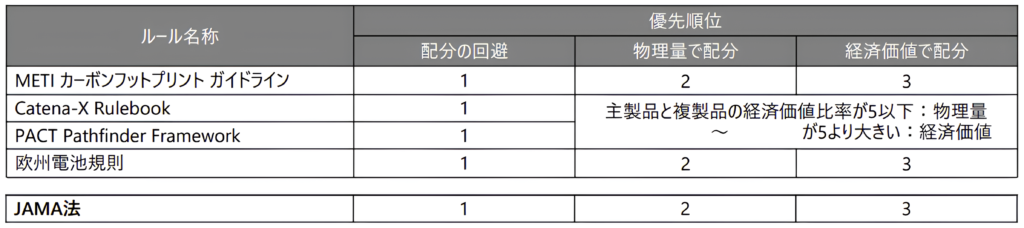

また、配分ルールは以下です。

引用:JAPIA会員様向け JAMA CFP算定方法(JAMA法)説明会

バイオマス/土地利用の扱い

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの「排出」と「吸収」を相殺し、実質的に排出量をゼロにすることを目指す取り組みです。この実現に向けては、排出量の削減だけでなく、「吸収量」の正確な定量化も重要な課題となります。

JAMA法においても、「バイオマス/土地利用」という項目が設定されていますが、具体的な算定方法については現時点では明示されていません。そのため、今後の詳細なルールの整備が求められます。

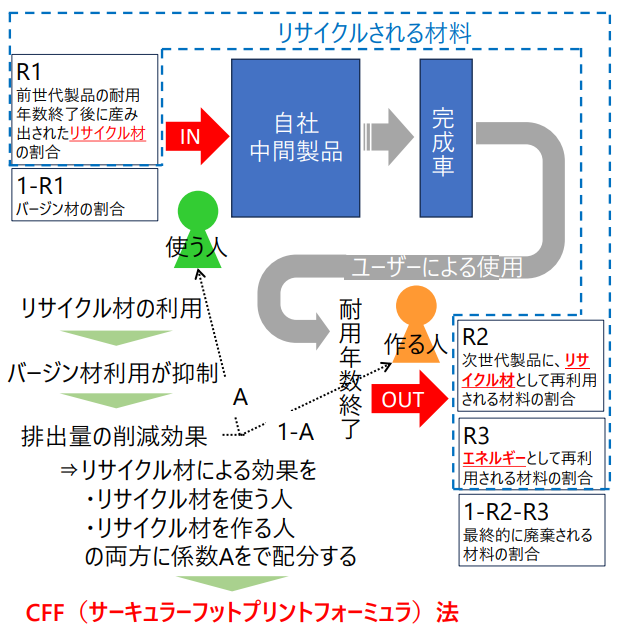

リサイクルの考え方:サーキュラーフットプリントフォーミュラ(CFF法)

JAMAの方法では、材料のリサイクル評価にも注目しています。Circular Footprint Formula(CFF)を使用して、リサイクル材の使用による負担や控除項を評価します。

サーキュラーフットプリントフォーミュラー(CFF)は、廃棄物と再生原料のフローをモデル化し、それらのフローの利用者と供給者に負荷および負荷の削減効果を配分することを目的とした手法です。この手法は、再生原料の需給関係に基づく負荷の配分が可能になります。

ただし、データ取得が困難な場合は、Recycled Content Method(RCM)も利用可能です。これにより、リサイクルによる環境負荷の削減効果を正確に評価できます。

引用:JAPIA会員様向け JAMA CFP算定方法(JAMA法)説明会

全ライフサイクル段階に共通して適用する項目

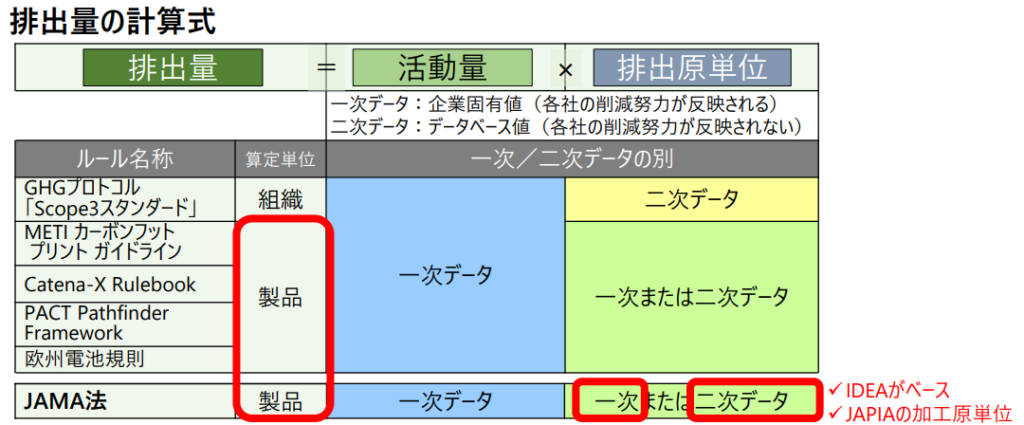

すべてのライフサイクル段階に共通して適用する項目に排出量の計算があり、計算式は以下です。

排出量=活動量×排出原単位

引用:JAPIA会員様向け JAMA CFP算定方法(JAMA法)説明会

排出減反いで使用する二次データのメリットは、計算が容易で、公平性と透明性を担保できることがあります。一方でデメリットに削減度慮kうを排出原単位に反映できないことがあります。

そのため、カーボンニュートラルには一次データ化が必要です。

JAMAのCFP算定方法は、自動車業界における環境負荷の正確な評価と削減策の策定を支援するための重要なツールです。この方法を活用することで、業界は持続可能な成長を目指し、環境への影響を軽減するための具体的な行動を進めることができます。

まとめ

自動車業界の環境負荷を適切に評価し、カーボンニュートラルを実現するためには、ライフサイクル全体を考慮したCFP算定が不可欠です。JAMAのLCAガイドラインでは、特に素材製造段階のCO2排出量を正確に評価するため、鉄鋼、アルミニウム、銅、樹脂などの主要材料について詳細な原単位を設定しています。これにより、環境影響の精緻な分析が可能となり、適切な削減策の検討につながります。

また、システムバウンダリーの設定により、評価対象の範囲を明確化し、排出量の計算精度を向上させることができます。部品・車両製造段階では、材料輸送から完成車の出荷までを考慮しつつ、設備建設や事務部門の負荷など一部をカットオフすることで、合理的な評価を実現しています。さらに、エネルギーベースでの算定手法の推奨により、再生可能エネルギーの活用状況を反映できるようになりました。

JAMA法の導入と普及により、サプライチェーン全体のCO2排出量が「見える化」され、より効果的な環境対策の実施が可能になります。今後も技術革新やデータ整備の進展を踏まえ、より精度の高いCFP算定手法の確立が求められることが予測されています。