Scope3 カテゴリー13についての解説

■AIによる記事の要約

Scope3 カテゴリー13は、企業がリースする資産から生じる温室効果ガス(GHG)排出量を指し、排出量管理の重要な要素です。特に、オペレーティング・リースとファイナンス・リースで排出量の扱いが異なり、適切なデータ取得や報告が課題となります。解決策として、IoTの活用、契約時の情報共有、環境対応型リースの導入などが有効です。

リース資産に関わる排出量の重要性

近年、企業の環境負荷を削減するために、サプライチェーン全体の温室効果ガス(GHG)排出量を管理することが求められています。その中でも、「Scope3 カテゴリー13」として分類されるリース資産(貸し手側)からの排出量は、特に見落とされがちな要素の一つです。企業が所有し、他の企業や個人に貸し出す資産から生じる排出量は、直接の事業活動ではないものの、環境負荷に大きく影響します。

この記事では、Scope3 カテゴリー13の定義や算定方法、管理における課題、そしてその解決手段についてEcoNiPassチームが詳しく解説します。リース提供者が持続可能な事業運営を実現し、脱炭素社会への貢献を果たすために、どのような対策が必要なのかを見ていきましょう。

カテゴリー13とは?

Scope3のカテゴリー13は、「リース資産(貸し手側)」に関する温室効果ガス(GHG)排出量を指します。これは、企業が所有し、他の企業や個人にリースしている資産から発生する排出量を対象としています。具体的には、リース中の設備、車両、不動産などが含まれます。

企業がリース資産を持つ場合、それに関連する排出量は通常、リース契約の種類(オペレーティング・リースかファイナンス・リースか)によって会計処理が異なります。カテゴリー13では、リース提供者が管理する排出量を適切に測定し、報告することが求められます。

リース契約には主に2つの形態があり、それぞれ排出量の取り扱いが異なります。

- オペレーティング・リース:

- 企業が資産を所有したまま、一定期間借り手に貸し出す契約。

- 契約期間中、資産の維持管理は貸し手が行うことが一般的であり、排出量の責任も貸し手側に残ることが多い。

- 例えば、レンタカー会社が車両をリースする場合、車両の燃料消費による排出量がカテゴリー13に該当することがある。

- ファイナンス・リース:

- 契約期間終了後に資産の所有権が借り手に移ることを前提とした契約。

- 借り手が資産の管理・使用を行うため、排出量の多くは借り手のScope1やScope2に分類される。

- しかし、リース提供者としては、契約期間中の環境負荷を把握し、報告する必要がある。

カテゴリー13の排出量は、リース提供者が直接エネルギーを消費するわけではないため、適切なデータ取得と管理が求められます。また、リース資産の種類によっても排出量の特性が異なります。

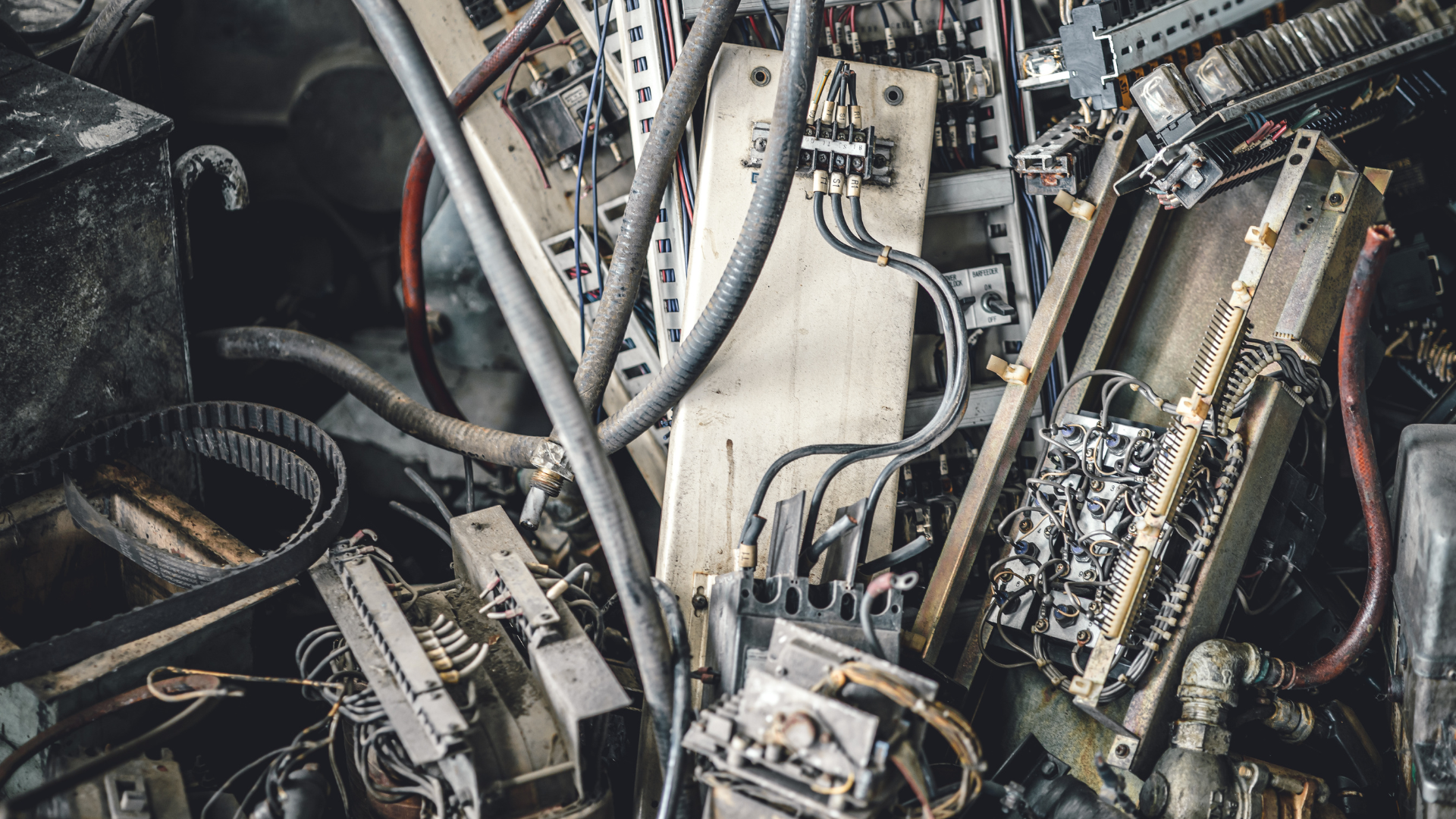

- 設備リース:製造機械や発電設備など、エネルギー消費が大きい機器は、使用状況のモニタリングが重要。

- 車両リース:車両の走行距離や燃料消費量が直接排出量に影響するため、燃費データの取得が必要。

- 不動産リース:建物の電力消費量や暖房・冷房の使用状況が排出量に直結する。

カテゴリー13の適切な管理は、企業の環境目標達成やサステナビリティ戦略において重要な要素となります。リース提供者は、持続可能な事業運営の観点から、排出量削減につながるリース資産の選定や運用方針を検討することが求められます。

何が必要?

カテゴリー13の排出量を適切に算定するためには、以下の情報が必要です。

- リース資産の特定

- どの資産がリースされているのかを明確にする。

- 資産の種類、規模、用途などを分類し、適切な排出量測定の基準を設定する。

- 使用状況の把握

- リース先企業がどのように資産を利用しているかのデータ収集。

- 稼働時間、使用頻度、運転負荷などを記録し、実際のエネルギー消費に基づく排出量を算定する。

- エネルギー消費量の算出

- リース資産が消費するエネルギー量や燃料使用量を計測。

- 燃料(ガソリン、軽油、LNGなど)の種類ごとに消費量を記録し、それに基づくCO2排出量を算定。

| 資産種類 | 測定すべきエネルギー消費 | 例 |

|---|---|---|

| 車両リース | 燃料使用量(L/km) | トラック、営業車 |

| 設備リース | 電力消費量(kWh) | 製造機械、発電機 |

| 不動産リース | 暖房・冷房のエネルギー消費 | 賃貸オフィス、倉庫 |

- 排出係数の適用

- 適切な排出係数を適用し、CO2換算する。

- 例えば、電力の排出係数は国や地域によって異なるため、最新のデータを活用することが重要。

- 報告フレームワークへの適合

- GHGプロトコルや各国の環境規制に準拠する形で報告。

- ISO 14064やSBTi(Science Based Targets initiative)などの国際基準に従い、透明性のあるデータ管理を行う。

適切なデータ収集と分析を行うことで、リース提供者はカテゴリー13の排出量を正確に把握し、より持続可能な事業運営に向けた施策を講じることができます。

課題

カテゴリー13に関する排出量の測定と管理にはいくつかの課題が存在します。

- データ取得の難しさ

- リース資産のエネルギー消費データをリース先から取得するのが困難。

- 特に短期リースや複数のリース先が存在する場合、正確なデータを得るのが難しい。

- リース契約の多様性

- 契約形態(オペレーティング・リース、ファイナンス・リース)によって排出量の責任が異なる。

- 適切な測定方法を統一することが難しい。

- 排出量の正確な割り当て

- リース提供者とリース利用者のどちらが排出量を報告するべきか明確でないケースがある。

- 場合によっては、重複報告や報告漏れが発生する可能性がある。

- 規制・基準の変化

- 環境規制や報告基準が変わる可能性があり、それに適応する必要がある。

- 国際基準と各国の規制の整合性を取るのが難しく、対応コストがかかる。

これらの課題を解決するためには、企業間のデータ共有の仕組みを整備し、統一的な測定基準を確立することが求められます。

解決手段

カテゴリー13の課題に対応するために、解決策が有効です。

- デジタル技術の活用

- IoTデバイスやスマートメーターを導入し、リース資産のエネルギー消費をリアルタイムで監視。

- AIを活用してデータを分析し、異常な消費パターンを検出。

- クラウドプラットフォームを利用し、リース提供者とリース利用者がデータを共有しやすくする。

- 契約段階での情報共有

- リース契約に排出量データの提供義務を組み込み、リース先企業と協力。

- 排出量の報告フォーマットを統一し、企業間での情報共有をスムーズにする。

- 排出量データの定期報告を義務化し、リース提供者が適切にモニタリングできる体制を整える。

- 明確な会計基準の適用

- オペレーティング・リースとファイナンス・リースの違いを理解し、適切に排出量を分類。

- 国際的なGHGプロトコルやISO 14064などの基準に準拠した測定手法を採用。

- 専門の監査機関と連携し、会計基準と環境報告の整合性を確保。

- 第三者認証の導入

- 外部監査を受けることで、データの信頼性を向上させ、報告の透明性を確保。

- CDP(Carbon Disclosure Project)やSBTi(Science Based Targets initiative)などの国際的なイニシアティブに参加。

- 環境認証機関と協力し、排出量データの正確性を担保。

- 環境対応型リースの導入

- 低排出・省エネ型のリース資産を提供し、全体の排出量を削減。

- EV(電気自動車)や再生可能エネルギーを活用した機器を優先的にリース。

- エネルギー効率の高い設備への切り替えを促進し、リース資産の環境負荷を低減。

これらの対策を実施することで、カテゴリー13に関する排出量の測定・報告の精度を向上させ、企業の持続可能性向上に貢献することができます。

まとめ:カーボンニュートラルに向けたリース資産の排出量管理とEcoNiPassの活用

Scope3 カテゴリー13におけるリース資産の排出量管理は、企業のサステナビリティ戦略において重要な要素の一つです。リース提供者は、排出量の測定・管理の課題を克服し、持続可能な事業運営を実現するために、デジタル技術の活用や環境対応型リースの導入を進めることが求められます。

特に、カーボンニュートラルを目指す企業にとって、リース資産の排出量を削減することは、Scope3全体の削減目標達成に貢献する重要な取り組みです。IoTやスマートメーターを活用したリアルタイム監視、リース契約における環境負荷低減の義務化、エネルギー効率の高い設備への切り替えなどの施策を導入することで、排出量を最適化できます。

さらに、EcoNiPassのようなデジタルプラットフォームを活用することで、リース資産に関する排出データの可視化や管理を効率的に行うことが可能です。EcoNiPassは、企業間のデータ共有を円滑にし、透明性のある環境報告を支援するツールとして活用できます。これにより、企業は排出量データの精度を向上させ、環境負荷削減の取り組みを強化することができます。

リース資産の持続可能な管理は、単に環境規制への対応にとどまらず、企業価値の向上や競争力の強化にもつながります。カーボンニュートラルへの移行を加速するために、適切な排出量管理を行い、EcoNiPassのようなソリューションを積極的に活用していくことが、未来の持続可能なビジネスモデル構築の鍵となるでしょう。