AI活用による省エネ施策のシナリオプランニング〜限られた資源で最大効果を導く設計〜

■AIによる記事の要約

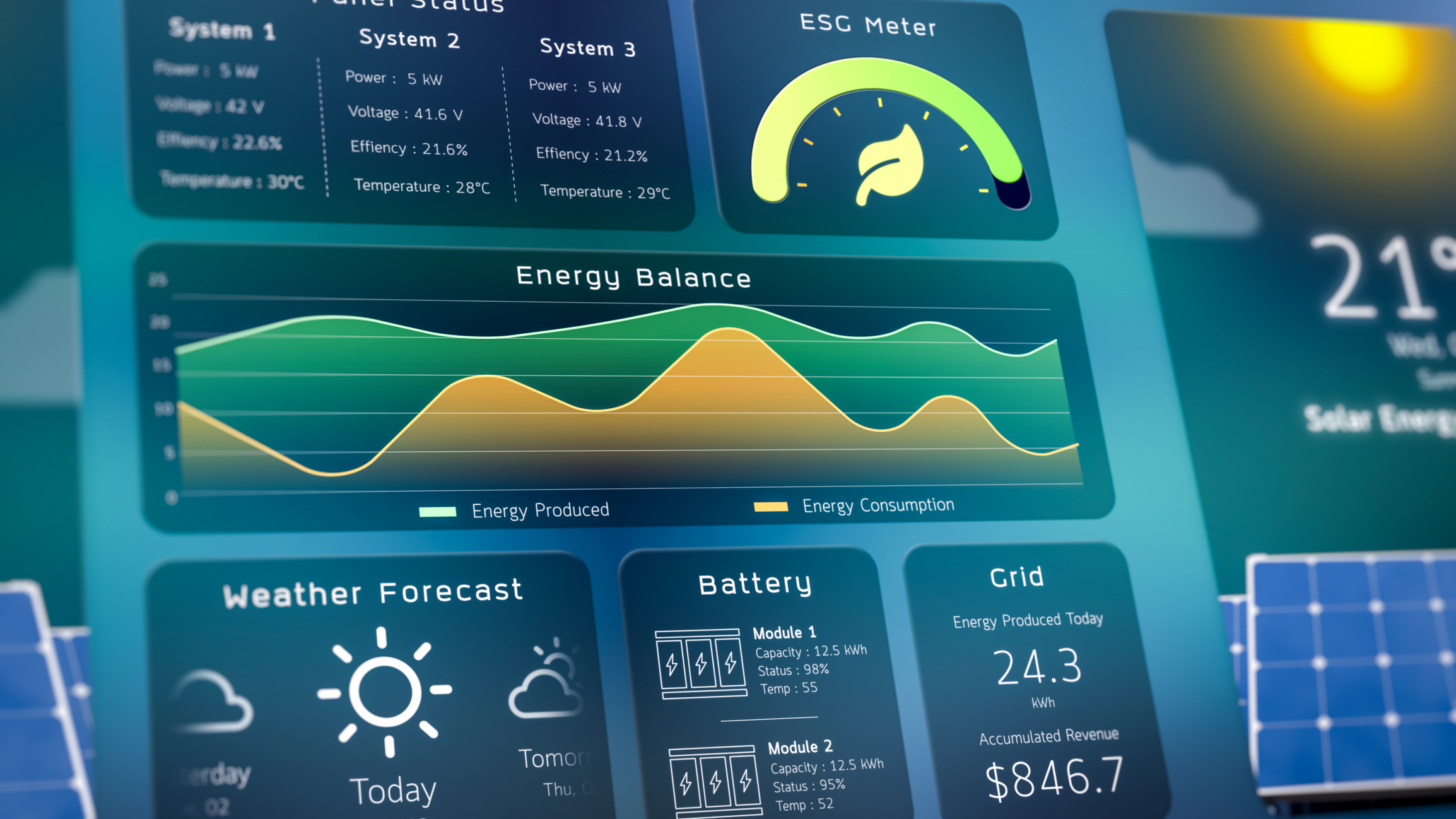

本記事では、省エネ施策を単独で進めるリスクと、AIによる“組み合わせ最適化”の重要性について解説しています。空調・断熱・照明などの施策は、単体では効果が限定的ですが、順序や組み合わせを最適化することで相乗効果を生み出し、ROIを高めることができます。AIシナリオプランニングでは、建物特性や気象条件などを分析し、最も効率的な施策順序を自動で提示します。大阪大学とダイキンの実証では、快適性を保ちながら30%以上の省エネを達成しました。さらに、EcoNiPassを導入することで、排出データの収集からシナリオ設計、効果検証までを一元的に管理でき、経営層の意思決定を支える“攻めの省エネ戦略”を実現できます。

目次

はじめに:施策を単独で進めるリスクと組み合わせの意義

建物の省エネや脱炭素施策を検討する現場では、しばしば「空調更新のみ」「断熱改修のみ」「照明をLED化のみ」といった単一施策に頼るケースがあります。各施策それぞれには一定の効果が期待できますが、これらを個別に実施すると、相互作用をうまく引き出せず、想定よりも実効性が低くなることがあります。

たとえば、空調設備を高効率機器に置き換えても、建物の断熱性能が不十分であれば冷暖房負荷が高止まりし、更新効果の半分程度しか出ない可能性があります。一方で、断熱改修と空調最適化を組み合わせて導入すれば、冷暖房負荷が下がり、空調機の稼働時間を抑えられるため、エネルギーコスト削減効果が飛躍的に向上します。さらに、照明をLED化することで室内発熱を抑制できれば、冷房需要を減らせるため、追加の相乗効果が得られます。

つまり、省エネ施策は 単発実行ではなく、施策どうしの組み合わせと順序設計 が成果を大きく左右します。限られた投資予算や工期下で最大効果を生み出すには、AIやシミュレーションを活用して、施策の順序・組み合わせ・効果をあらかじめ比較検討することが不可欠です。

なぜシナリオプランニングが必要か

省エネ施策では、個別効果だけでなく 実行順序やタイミング によって結果が変わります。例えば、断熱改修を先に行うと空調負荷が下がり、次に空調制御を導入すれば効率が高くなるため、空調単独更新よりも高い効果を得られる可能性があります。逆に、空調を先に更新してしまうと、断熱改修を後から行っても、空調機が過剰性能になってしまい、余力を持て余すリスクがあります。

以下は施策の組み合わせ例です。

| 組み合わせ | 想定効果 | 留意点 |

| 断熱強化 → 空調更新 | 必要な空調能力を抑え、過剰スペックを回避。長期的な光熱費削減に有効 | 初期導入コストは高め |

| 空調更新のみ | 即効性があり更新直後に改善が見込める | 建物条件や運用次第で効果が限定されやすい |

| 照明LED化 → 空調制御 | 室内発熱を抑えて冷房負荷を軽減し、ピーク電力抑制にもつながる | 照明更新のタイミングや制御連動の整備が必要 |

こうした施策の 相互作用 を見極めるには、AIを使って投入順序やタイミングを変えた複数のシナリオを自動生成・比較するアプローチが有効です。これにより、各シナリオのコスト削減率、投資回収期間(ROI)、CO₂削減量などを比較し、経営層や現場担当者が判断しやすい形で把握できます。「今年は断熱とLED化を先行し、翌年度に空調制御を導入する」ような中長期計画も、根拠ある数値に基づいて策定可能になります。

AIを用いたシナリオシミュレーションの技術的枠組み

AIによるシナリオシミュレーションでは、建物特性・外気温・利用者動態・機器性能・電力単価・補助金条件など、複数要因を同時に扱って最適解を探索します。具体的には、次のようなステップで進められます:

- 複数シナリオ(例:断熱 → 空調 → 照明、照明 → 断熱 → 空調 など)を生成

- 各シナリオについて、削減効果・コスト・ROI・CO₂削減量を算出

- 外部リスク(電力価格変動、気象異常など)に対応したシナリオも併せて検証

- 経営層向けに、最適なシナリオの提示と感度分析を実施

実際の研究成果としては、大阪大学とダイキン工業が共同で実証実験を行い、冬期の暖房運転において、快適性を維持しつつ 30%以上の省エネ を達成した例があります。このようなAI制御は、室温変化予測モデルと運転制御ロジックを組み合わせ、無駄な運転を排除することにより省エネを実現しています。

また、空調の遠隔自動省エネ制御技術に関しては、熱負荷予測モデルを構築し、制御パラメータを先回りで最適化する手法が開発され、実運用下でのエネルギー効率改善が報告されています。

こうした技術は、クラウドベースの省エネサービスやBEMS(ビルエネルギー管理システム)と組み合わせることで、施策検討フェーズから定量的な効果評価を支える土台となりつつあります。

EcoNiPass:意思決定を支援する脱炭素プラットフォーム

脱炭素経営を支えるには、現場のデータを正確に集め、経営層が意思決定できる形に整理する仕組みが欠かせません。

WingArc1stが提供する EcoNiPass(エコニパス) は、そのための統合プラットフォームとして、企業・自治体で導入が広がっています。

CO₂排出量の可視化とサプライチェーン連携

EcoNiPassは、各拠点の電力・ガス・水道などのエネルギーデータを自動収集し、CO₂排出量を自動で集計・可視化します。

また、取引先やサプライヤーを含めたサプライチェーン全体での排出量連携にも対応しており、重点削減領域の特定を容易にします。

脱炭素施策ロードマップと省エネ法対応オプション

脱炭素経営の中長期計画を立案するための「施策ロードマップ作成支援機能」が提供されており、企業が自社の排出状況をもとに、削減施策の優先度や進行スケジュールを策定する際に役立ちます。

また、省エネ法対応オプションでは、報告書作成に必要なデータ抽出やフォーマット出力を効率化し、法令対応業務を支援します。

Web APIによる外部システム連携

EcoNiPassは、BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)やIoTセンサーなど外部システムとのデータ連携を可能にするWeb APIを備えています。

これにより、既存の管理基盤との統合やデータの自動更新が容易になり、エネルギー管理の効率化を実現します。

実務を支えるデータ入力代行サービス

WingArc1stは、障がい者雇用支援事業者「株式会社integ」と連携し、EcoNiPassで使用する請求書・領収書データの入力業務を代行するサービスを提供しています。

運用負荷を抑えながら、継続的な排出量管理体制を維持できる仕組みです。

自治体・中小企業支援への活用

広島県が実施する「県内中小企業50社を対象とした伴走型省エネ支援事業」では、EcoNiPassが可視化ツールとして採用されました。

地方自治体の脱炭素支援事業においても、企業と行政をつなぐデータ基盤として注目されています。

まとめ:データが導く「攻めの省エネ戦略」

省エネ施策の成果は「何をやるか」よりも「どの順序でやるか」に左右されます。

AIによるシナリオプランニングを活用すれば、複数施策の相乗効果を定量的に把握し、根拠ある投資判断が可能です。

さらに、EcoNiPassを導入すれば、排出データの収集から施策計画、実績検証までをワンストップで管理でき、現場と経営層の双方が納得できる“攻めの省エネ戦略”を実現できます。

出典:

- 大阪大学「AIによる空調の自動運転で30%以上の省エネを実現」

- MIT Technology Review Japan「大阪大学とダイキンの共同研究」

- 人工知能(AI)による空調の省エネを実現|熱負荷予測を活用した自動エネルギーチューニング

(内部リンク)