ウォームビズの定義や導入方法とは?これからの時期に向けた実践ガイド

■AIによる記事の要約

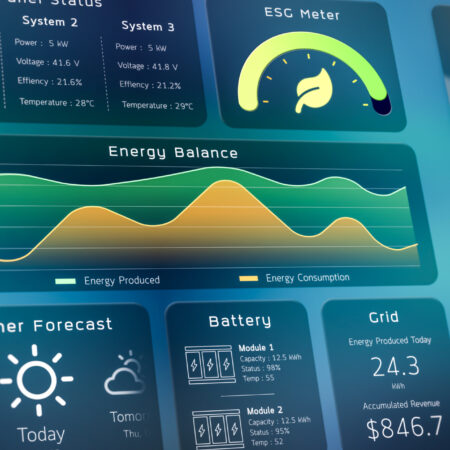

ウォームビズは環境省が推進する冬季の省エネ施策で、暖房時の室温を20℃(近年は19℃目安)に保つことでCO₂排出とコストを削減します。健康維持や生産性向上、ESG評価の向上にも効果があります。企業では、温度の可視化やゾーニング、服装規定の見直し、従業員への啓発、レイアウトや設備改善を段階的に導入することが重要です。クールビズやRE100・SBTi、サプライチェーン連携と組み合わせることで、持続可能な環境経営の基盤を築くことができます。

目次

1. ウォームビズとは何か:環境省が推進する脱炭素取り組みの基本概念

1-1. ウォームビズの定義と目的

ウォームビズは、環境省が2005年度から推進している冬季の環境対策キャンペーンです。過度な暖房に頼らず、様々な工夫を通じて冬を快適に過ごすライフスタイルを提案しています。

環境省によると、ウォームビズの核心は「暖房時の室温を20℃で快適に過ごし、CO2の発生を削減することで地球温暖化を防止する」という明確な目標にあります。この取り組みは単なる省エネルギー対策にとどまらず、持続可能な社会の実現に向けた包括的なアプローチとして位置づけられています。

現在、ウォームビズは2050年カーボンニュートラルの実現に向けた「ゼロカーボンアクション30」の重要な構成要素として再定義されています。政府が掲げる脱炭素社会の構築において、個人レベルから企業レベルまで幅広い主体が参加できる具体的な行動指針として機能しているのです。

1-2. 政府・自治体の取り組み状況

政府は2021年12月、冬季の電力需給逼迫を受けて「暖房中の室温は19℃を目途に過度にならないよう適切に調整する」という新たな方針を打ち出しました。この方針変更により、従来の20℃設定からさらに踏み込んだ省エネルギー対策が求められています。

環境省の最新の報道発表によると、2024年度のウォームビズキャンペーンでは、従来の個人向け啓発に加えて、企業や自治体との連携強化に重点が置かれています。特に中小企業への普及拡大と、業界団体を通じた組織的な取り組み推進が新たな課題として掲げられています。

地方自治体レベルでも独自の取り組みが展開されており、例えば岩手県では2023年11月1日から2024年3月31日まで「いわてウォームビズ」キャンペーンを実施し、県内企業の参加率向上を図りました。同県の取り組みでは、地域の気候特性を踏まえた実践的なガイドラインを策定し、企業の導入負担軽減に配慮した段階的アプローチを採用しています。

1-3. COOL CHOICEとの連携

ウォームビズは、環境省が推進する国民運動「COOL CHOICE」の中核的な取り組みとして統合的に運営されています。COOL CHOICEは「地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す」という理念のもと、個人・企業・自治体の環境意識向上と行動変容を目指しています。

企業におけるウォームビズ導入は、単独の取り組みではなく、年間を通じたCOOL CHOICE実践の一環として捉えることが重要です。夏季のクールビズと冬季のウォームビズを一体的に運用することで、企業の環境パフォーマンスを向上させ、統合的な環境経営を実現できます。

COOL CHOICEとの連携により、ウォームビズは従来の省エネルギー対策から、ESG経営やサステナビリティ戦略の重要な構成要素へと発展しています。投資家や取引先からの評価向上、優秀な人材の確保、ブランド価値の向上など、多面的なメリットを企業にもたらす戦略的ツールとしての価値が高まっているのです。

2. ウォームビズが企業にもたらす具体的効果とメリット

2-1. CO2削減効果と環境貢献

冬季の暖房使用における室温設定の適正化は、企業のCO2削減に大きな効果をもたらします。環境省の調査によると、暖房温度を1℃下げることで、約10%のエネルギー消費量削減が可能とされています。

具体的な削減効果を試算すると、一般的なオフィスビル(延床面積3,000㎡)において、暖房設定温度を22℃から20℃に調整した場合、年間約15トンのCO2削減効果が期待できます。これは乗用車約6台分の年間CO2排出量に相当し、企業のカーボンフットプリント削減に直接的に貢献します。

カーボンニュートラルの実現が企業に求められる現在、ウォームビズによるCO2削減実績は、ESG投資家からの評価向上に直結します。特に製造業やサービス業において、Scope1・2排出量の削減は重要なKPIとなっており、ウォームビズの導入は確実な成果を生む投資として位置づけられています。

2-2. 経済的メリット

ウォームビズ導入による経済効果は、エネルギーコスト削減だけでなく、企業の収益性向上に多面的に寄与します。

電力による冷暖房を行う場合の省エネ効果は、夏季よりも冬季の方が大きいという特性があります。これは暖房による消費電力が冷房を上回るケースが多いためです。国際エネルギー機関(IEA)のデータでは、商業建物の暖房エネルギー消費量は冷房の1.5倍から2倍に達するとされています。

中規模オフィス(従業員100名程度)における試算では、ウォームビズ導入により年間電気代を15~25%削減できる可能性があります。具体的には、月額電気代50万円の事業所で年間90万円から150万円のコスト削減効果が期待できます。

さらに、設備投資を伴わない運用改善による削減効果は、投資回収期間がゼロという点で、企業の利益率改善に直接的に貢献します。特に固定費削減が求められる経済環境において、ウォームビズは即効性の高い収益改善策として機能します。

2-3. 従業員の健康・生産性向上

適正な室温管理は、従業員の健康維持と生産性向上に重要な役割を果たします。労働安全衛生法における事務所衛生基準規則では、室温を17℃以上28℃以下に保つことが義務づけられており、ウォームビズの20℃設定はこの基準を満たしながら最適な労働環境を提供します。

ハーバード大学の研究によると、室温20℃から22℃の環境では認知機能が最も高いパフォーマンスを発揮し、創造性や集中力の向上が確認されています。過度に温暖な環境(25℃以上)では、逆に作業効率の低下や眠気の誘発が報告されており、ウォームビズの適正温度設定は生産性向上の観点からも理に適っています。

従業員の環境意識向上も重要な副次効果です。職場でのウォームビズ実践を通じて、従業員の環境への関心が高まり、企業文化として持続可能性への取り組みが定着します。これは優秀な人材の確保・定着にも寄与し、特に若い世代の求職者にとって企業選択の重要な判断材料となっています。

3. 企業におけるウォームビズ導入の実践的ガイドライン

3-1. 室温管理の最適化

効果的なウォームビズ導入の第一歩は、科学的根拠に基づいた室温管理システムの構築です。暖房時の室温20℃を基準としながらも、建物の特性や用途に応じた柔軟な運用が求められます。

最近の高断熱建物では、外気温や日射、内部発熱により暖房を使用しなくても室温が20℃を超えるケースが増加しています。このような建物では、温度センサーによる自動制御システムを導入し、必要最小限の暖房運転を実現することが重要です。

具体的な実装手順として、まず建物全体の温度分布を測定し、エリア別の特性を把握します。南向きの窓際エリアと北側の内部エリアでは温度差が3℃から5℃生じる場合があり、ゾーニング制御による最適化が効果的です。

温度計測システムの導入では、各フロアに最低3箇所以上の測定点を設置し、リアルタイムでのモニタリング体制を構築します。測定データはクラウドシステムで一元管理し、PDCAサイクルによる継続的改善を実施します。

3-2. 服装規定の見直しと従業員への啓発

ウォームビズの成功には、従業員の理解と協力が不可欠です。服装規定の見直しと並行して、包括的な啓発プログラムを実施することが重要です。

服装規定では、ビジネスカジュアルからフォーマルスタイルまで、職種や業務内容に応じた柔軟な選択肢を提供します。重要なのは、各地域の気候条件、日々の気温変化、個人の体調や体感温度の違い、室内での温度差などを総合的に考慮した配慮です。

従業員向け啓発プログラムの設計では、環境問題への意識啓発だけでなく、個人のメリット(健康面、経済面)も併せて伝えることが効果的です。具体的には、月1回のランチタイム説明会、季節の変わり目でのメール配信、イントラネットでの情報共有などを組み合わせます。

管理職向けには特別研修を実施し、部下への配慮や職場環境づくりのポイントを共有します。個人差への対応として、着席位置の調整、個人用暖房器具の許可範囲、体調不良時の特別対応など、きめ細かなガイドラインを策定することが重要です。

3-3. オフィス環境の工夫

物理的な環境改善により、ウォームビズの効果を最大化できます。レイアウト最適化、設備投資、テレワーク支援の3つの観点から総合的に取り組みます。

レイアウト最適化では、暖気を逃がさないための工夫が重要です。出入り口付近への衝立設置、窓際エリアでのブラインドやカーテンの効果的活用、会議室や個人ブースの配置見直しなどが有効です。特に、エレベーターホールや階段周辺は冷気の影響を受けやすいため、座席配置の調整が必要です。

設備投資においては、初期コストと長期的な削減効果のバランスを検討します。LED照明への更新、窓ガラスの断熱フィルム貼付、空調システムの更新などは、ウォームビズ効果を向上させる有効な投資です。投資回収期間が3年以内の改善策を優先的に実施することが推奨されます。

テレワーク環境でのウォームビズ実践支援も重要な要素です。在宅勤務者向けの光熱費補助制度、効率的な暖房器具の推奨、服装に関するガイドライン提供などを通じて、全社的な取り組みとして推進します。

4. ウォームビズと他の環境取り組みとの統合戦略

4-1. クールビズとの年間統合運用

ウォームビズとクールビズの一体的管理は、企業の環境パフォーマンス向上と従業員の環境意識定着に重要な役割を果たします。年間を通じた統合運用により、継続的なエネルギー効率最適化を実現できます。

夏季クールビズ(5月~9月)と冬季ウォームビズ(11月~3月)の移行期間(4月、10月)では、自然換気や自然採光の積極活用により、空調使用量の最小化を図ります。この期間は「中間期ビズ」として位置づけ、従業員の服装調整と建物の自然環境活用を組み合わせた運用を行います。

年間エネルギー消費量の平準化も重要な観点です。夏季の冷房ピーク時と冬季の暖房ピーク時のバランスを取ることで、電力契約の最適化や再生可能エネルギーの効率的利用が可能になります。特に太陽光発電設備を導入している企業では、発電量の季節変動を考慮したエネルギーマネジメントが重要です。

従業員の環境意識定着のための継続的取り組みでは、季節の変わり目でのキックオフイベント、月次の削減効果共有、年間を通じた改善提案制度の運用などが効果的です。環境月間(6月)や地球温暖化防止月間(12月)との連携により、社会的な環境キャンペーンとの同調効果も期待できます。

4-2. RE100・SBTiとの連携

国際的な環境イニシアティブとの連携により、ウォームビズの戦略的価値を最大化できます。RE100(再生可能エネルギー100%)やSBTi(Science Based Targets initiative)への参加企業にとって、ウォームビズは確実な削減効果を生む重要な施策です。

RE100参加企業では、再生可能エネルギーの調達と並行して、エネルギー使用量の削減が重要な課題となります。ウォームビズによる暖房エネルギー削減は、再生可能エネルギーの調達コスト削減と調達目標達成の前倒しに直結します。特に電力価格が高騰している現在、使用量削減による経済効果は極めて大きいものがあります。

SBTiにおける削減目標への寄与では、Scope2排出量(購入電力由来)の削減に直接的に貢献します。科学的根拠に基づく削減目標の達成において、ウォームビズは確実性の高い施策として位置づけられます。削減効果の定量化と第三者検証により、SBTi報告における信頼性向上も期待できます。

国際的環境イニシアティブとの整合性確保では、CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)への報告、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく開示、統合報告書での環境戦略説明などにおいて、ウォームビズの取り組み実績を積極的に活用します。投資家や取引先への説明責任を果たすとともに、企業価値向上につなげることができます。

4-3. サプライチェーン全体への波及効果

企業単体でのウォームビズ実践から、サプライチェーン全体への展開により、業界全体の環境負荷削減と競争優位性の確立を実現できます。

取引先企業への啓発と連携拡大では、調達方針へのウォームビズ実践要請、取引先評価指標への環境項目追加、合同研修会やセミナーの開催などが効果的です。特に大企業が中小企業に対してウォームビズ導入支援を行うことで、業界全体のレベル向上と中小企業の経営改善に貢献できます。

業界団体を通じた連携では、業界統一のウォームビズ基準策定、ベストプラクティスの共有、合同キャンペーンの実施などにより、個社の取り組みを業界全体の競争力向上につなげることができます。特に同業他社との協働により、顧客や消費者への認知度向上と理解促進を図ることが可能です。

ステークホルダーとの協働による相乗効果創出では、投資家、顧客、地域社会、NGOなどとの対話を通じて、ウォームビズの社会的価値を最大化します。ESG投資家からの評価向上、エンドユーザーの環境意識向上への貢献、地域の環境保全活動への参加などにより、企業の社会的責任を果たしながら事業価値の向上を実現します。

5. ウォームビズ導入時の課題と解決策

初期投資と長期的な削減効果の比較検討

ウォームビズの効果的な実施には、設備面での初期投資が必要となる場合があります。しかし、これらの投資は中長期的な視点で評価することが重要です。温度制御システムの高度化や断熱性能の向上などの初期投資により、年間を通じた大幅なエネルギーコスト削減が実現できます。

具体的な投資項目として、エリア別温度制御システムの導入費用は100万円から500万円程度、断熱窓への改修については環境省の先進的窓リノベ2025事業において最大200万円(最大50%相当)の補助を受けることができます。これらの投資により、年間暖房費の20%から30%削減が期待でき、投資回収期間は通常3年から5年程度となります。

また、LED照明への切り替えや高効率空調機器の導入と併せて実施することで、相乗効果による更なるコスト削減が可能となります。総合的な省エネルギー施策として捉えることで、初期投資に対するリターンを最大化できます。

段階的導入による負担軽減

設備投資の負担を軽減するため、段階的な導入アプローチが推奨されます。第一段階として、設備投資を伴わない運用面での取り組みから開始し、効果を検証しながら徐々に投資範囲を拡大していく戦略が有効です。

初期段階では、既存の空調システムの設定温度変更や運転時間の最適化、従業員の服装指針の見直しなど、ソフト面での対策を中心に実施します。これらの取り組みにより年間10%程度のエネルギー削減が期待でき、削減分を次年度の設備投資資金として活用することができます。

第二段階以降では、削減効果の高いエリアから順次設備改善を実施し、投資効果を最大化します。例えば、使用頻度の高い会議室や執務エリアを優先的に改善し、効果が確認できた段階で全社展開を図るという手法が効果的です。

まとめ:持続可能な企業経営におけるウォームビズの価値

総括

ウォームビズが単なる節約施策ではなく、戦略的な環境経営ツールであることの再確認

本記事を通じて明らかになったように、ウォームビズは単純な節約施策の域を超え、現代企業経営において不可欠な戦略的ツールとしての性格を持っています。環境省が2005年度から提唱するウォームビズは、暖房時の室温を20℃で快適に過ごすライフスタイルとして始まりましたが、現在では企業の総合的な競争力向上に直結する経営戦略として進化を遂げています。

従来の省エネルギー施策との最大の違いは、その包括性にあります。ウォームビズは、エネルギーコストの削減、従業員の健康と生産性向上、企業ブランドイメージの向上、投資家からの評価獲得など、複数の経営課題を同時に解決する統合的なソリューションとして機能します。また、比較的少ない初期投資で開始でき、段階的な拡張が可能である点も、戦略的ツールとしての優位性を示しています。

さらに、デジタル技術との融合により、従来では実現困難であった個別最適化と全体最適化の両立が可能となり、その効果は年々向上し続けています。これらの特徴により、ウォームビズは持続可能な企業経営の基盤となる戦略的投資として位置づけることができます。